江戸の中心地、日本橋。そのいっかくの人形町を歩きます。

参考にさせていただいた番組があります。

TOKYO MX ぐるり東京 江戸散歩 2024年4月13日(土)放送の

【乃木坂46・阪口珠美&岩本蓮加&堀口茉純】れんたま大好き 日本橋人形町

でやっていました。『ジャーン♪』の蓮加ちゃん。素敵な20歳になりましたね。

弁慶像

番組の初めに映っていた弁慶像。甘酒横丁に「勧進帳の弁慶像」が建っています。

なぜここに、弁慶が!?というと、江戸時代に幕府から許可されていた歌舞伎の小屋が人形町にあったことに由来します。

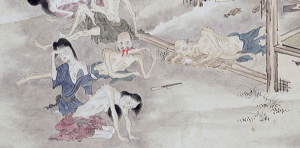

歌舞伎芝居小屋

また、江戸歌舞伎発祥の地とも言われています。

中村座、市村座などの芝居小屋が多くありました。

しかし、庶民には芝居見物は高価なものでした。

そこで、一般庶民向けには、人ではなく人形を操って見せる芝居小屋ができ、繁盛しました。

町名の由来

ここで、町名の由来です。

江戸時代に「人形浄瑠璃をはじめ、芝居小屋が建ち並び、人形師、人形を作る人や修理する多くの人が暮らしたことから、俗称として人形丁」と呼ばれるようになりました。

*江戸時代の古地図を見ると、「町」でなく、「丁」の字を使っていた様です。

江戸時代は、神田界隈を含め、同じ職業を持つ人が1箇所(江戸っ子が言うと、ひとっところ)に集まって仕事をすることが多くありました。

ここで、素朴な疑問が、人形浄瑠璃は、文楽とは違うの?

調べました。現代では同義のようです。

「公営財団法人文楽協会」のHPより

人形浄瑠璃文楽は、日本を代表する伝統芸能の一つで、太夫・三味線・人形が一体となった総合芸術です。その成立ちは江戸時代初期にさかのぼり、古くはあやつり人形、そののち人形浄瑠璃と呼ばれています。

(省略)

幕末、淡路の植村文楽軒が大阪ではじめた一座が最も有力で中心的な存在となり、やがて「文楽」が人形浄瑠璃の代名詞となり今日に至っています。

水天宮

他に有名なのは、安産・子授けの神様「おすいてんぐさま」。福岡県久留米市の水天宮が全国にある水天宮の本宮です。

以下、wikipedia より。

久留米の水天宮は久留米藩歴代藩主(有馬家)により崇敬されていたが、文政元年(1818年)9月、9代藩主有馬頼徳が江戸・三田の久留米藩江戸上屋敷に分霊を勧請した。これが江戸の水天宮の始まりである。藩邸内にあったため一般人の参拝が難しかったが、江戸でも信仰者の多い水天宮への一般参拝の許可を求める伺書を幕府へ提出、幕府のこうした事例は関与しないとの見解を得た上で、同年から毎月5の日に一般開放された。その人気ぶりは「情け有馬の水天宮」という地口も生まれたほどであった。有馬家の会計記録には「水天宮金」という賽銭や奉納物、お札などの販売物の売上項目があり、その金額は安政年間の記録で年間2000両に上り、財政難であえぐ久留米藩にとって貴重な副収入だった。

安産のお参りは:

日本では古くから、「戌の日に水天宮で安産祈願をする」という風習があります。 つわりも終わる頃、妊娠5ヶ月目に入った最初の戌の日に行くのが縁起がいいと言われているようです。

「戌」の日とは:

戌は、十二支の犬です。

犬は多くの子を産み、お産が軽いといわれていることから犬なのですね。

戌の日がいつかは、水天宮のHPを参考にすると良いです。

安産祈願の水天宮

人形焼

人形町といえば、人形焼!の老舗が2店舗あります。

板倉屋

「江戸散歩」では、こちらの店舗に寄っていましたね。絶対!焼きたてを食べて欲しい。お土産を家族にも買いますが、焼きたては別格です。

七福神の人形焼の形。でも6つの神様しかいないのはなぜ?(こちらは番組でもやっていましたが、後述します。)

もう1件は、重盛 永信堂

安産の神様でも有名な水天宮から道路を挟んだ大きな交差点にあります。

もう他界した祖父がよく買ってきてくれました。巣鴨で買ってくれていたと思います。巣鴨店は、色々訳ありで無くなってしまいましたね。

中にあんこ(こしあん、つぶしあん)が入っているものがありますが、子供の頃はあんこが苦手で、祖父があんこ入りを買ってきた時は、「おじいちゃん!あんこ入っているよー。」と怒っていました。(優しくない孫でした。ごめんなさい)

今でも、何も入っていないものが好きです。祖父が買ってきてくれていたのは、大体ハトの形でした。

問題:板倉屋の人形焼きは、七福神の形をしています。でも六種類しかありません。

七福神は、「恵比寿、大黒天、寿老人、毘沙門天、福禄寿、弁財天、布袋」ですが、福禄寿がいません。なぜ?

一人足りないのは「お客様が神様」という思いが込められているそうです。

福禄寿は、子孫繁栄、財運招福、健康長寿の神様ですので、お客様にそうあって欲しいとおもっている。と解釈しました。

ちなみに、知っておくと便利な七福神の覚え方です。海老で鯛釣るご老人、最初がなくて「はひふへほ」

- えび :恵比寿

- 鯛 :大黒天(鯛を持っているから。)

- ご老人:寿老人

- ひ :毘沙門天

- ふ :福禄寿

- へ :弁財天

- ほ :布袋

覚えましたか?

番組では焼くプレートが写っていました。

「焼く場所が6つだから、6なんじゃない」という答えは、野暮(ヤボ)ってもんです。

江戸っ子は粋じゃないとね。

後ろのカレンダーを見ると番組の撮影は3月に行ったんですね。寒い時の焼きたては、また格別ですね。

からくり時計魯

2009年、からくり櫓(やぐら)時計が二基、人形町通りに設置されました。

水天宮側にある「江戸落語」と、人形町交差点側にある「町火消し」2つがあります。

どちらも毎日11時から19時まで1時間おきに約2~3分のからくり動きます。

上記の番組では、江戸落語が見られましたね。

元吉原

今の人形町駅の西側一帯が、江戸時代は、葭(よし)の生える湿地帯だったので「葭原」と呼ばれていましたが、演技の良い漢字を当てて「吉原」となりました。

明暦の大火(明暦3年:1657年)に発生した江戸の大半を焼いた大火災により、この吉原も焼け台東区に移転しました。同時に芝居小屋も浅草に移転しています。江戸時代は移転先を「新吉原」、人形町のほうを「元吉原」といいました。

昔の吉原遊郭は、入り口が1箇所になっていて、その門を大門といいます。その名残りの「大門通り」が現在も残っています。

ドラマ

人形町といって思い出すドラマがあります。

『新参者(しんざんもの)』:原作東野圭吾 阿部寛、黒木メイサ。日曜劇場でやっていました。

「日本橋署に赴任してきた“新参者”の加賀刑事が人形町を舞台に殺人事件に挑む」というドラマです。

乃木坂ファンは、よく聞くキーワードですね。

食べ物

洋食 小春軒:

特製カツ丼 (ご飯食べましたか?コーナーのお店)

お店のHP (定休日と時間に注意)

天ぷら屋「中山」:

孤独のグルメで、黒天丼ということでやっていました。

メニューでは「天丼」ですが、通称が「黒天丼」です。通常の衣の色と異なり、黒い黒い。でも美味しい。

このへんで終わります。

コメント