ふと、「朝顔って日本の花なの?」、「青紫の綺麗な花、昔から日本にあるの?」と思い調べてみました。

その中で、面白い出来事がありました。それは、江戸時代に朝顔が大人気となりました。変化朝顔というものがブームになったそうです。普通の朝顔と違うの?それは何?

順番にみていきましょう。

朝顔の起源は?

始めに朝顔の起源からみていきましょう。日本に朝顔が伝えられたのは、奈良時代の終わり頃、遣唐使が種を薬として持ち帰ったと言われています。その頃の花色は、青色だったと伝えられています。

朝顔が薬ってどういう効用?:平安時代の初めに作られたお薬の辞典『本草和名』に朝顔は「牽牛子(けんごし)」と呼ばれていました。万葉仮名では「阿佐加保(あさがほ)」と表記されています。下剤として使われていました。種子に排便を促す効果があり、誤って口にすると、腹痛、下痢、嘔吐などを引き起こします。子供が誤って口にすると大変ですね。

また、平安時代には紫式部の『源氏物語』に「朝顔の姫君」という女性が登場します。光源氏が「朝顔」に歌を添えて朝顔の花を贈る部分があります。

「一言、憎しなども、人づてならでのたまわせんを、思い絶ゆるふしにもせん」

(ただ一言、「嫌いです」と人づてでなく言ってもらえたら、あきらめるきっかけにもできるのに!)

そのあとも光源氏のアプローチにも関わらず、朝顔は光源氏になびくことはありませんでした。唯一、プレイボーイ光源氏を振った女性です。

江戸時代に変化朝顔ブーム

江戸時代に入り、太平の世になります。そして様々な文化が花開きます。そのひとつが園芸ブームとなります。

江戸時代の初めには絵師・狩野山雪が金地に、色鮮やかな青と白の朝顔が花開く襖絵を描きました。キャノン「天球院方丈障壁画 籬に草花図襖まがきにそうかずふすま」(別タブで開きます。)のページをご覧ください。朝顔が咲き誇る様子が18面(枚)に描かれています。

その後「変化朝顔」という朝顔が作り出され、その朝顔は高値で取引されるようになります。すると朝顔投資、園芸投資ブームが起こりました。オランダでは、チューリップ(球根)が投資対象であったと聞かれたことがあると思います。それが日本でも起きていました。

作り出された朝顔とはどのようなものだったのでしょうか。江戸時代の書物から見てみましょう。

朝顔ブームは二回ありました。

・文化・文政期(1804~1830)に1度目

・嘉永・安政期(1848~1860年)に2度目

2度目のブーム時に発刊された書物に当時の変化朝顔が描かれています。

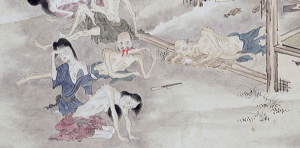

『朝かがみ』東雪亭/著、葛通斎文岱/画:嘉永年間(1848-53)

別の書物にも、変化朝顔は描かれています。

『朝顔三十六花撰』服部雪斎:嘉永7年(1854)

江戸時代に朝顔を栽培していたのは武士

では、どのような人が朝顔を栽培していたのでしょうか。

江戸時代、朝顔は下級武士によって育てられていました。武士がどうしてと思いますよね。当時の武士は「上級武士」と「下級武士」として分けられていました。

上級武士は旗本と御家人と言われ「城での役目」があり「給料も高く」、対して下級武士は「役目もなく(戦いもない)」、「給料(俸禄)は決まった金額はもらえるが金額は少なく」、常にお金に困っていました。そこで、目をつけたのが朝顔の栽培でした。武士の副業としては「傘張り」、「金魚養殖」などもありました。

こちらにも、「武士と副業」として記載しています。

江戸の何処で、いつ頃から始まったのか

江戸時代は、同じことをする「ひとっところに集める」ことが多くありました。

それを起こしたきっかけがありました。

江戸時代は、大火が多く、丙寅の大火(1806年)がきっかけとなりました。

御徒町周辺に住む御徒目付という下級が栽培していましたが、大火により下谷(現在の東京都台東区)に大きな空き地ができ、そこに植木職人たちが品種改良した朝顔を栽培しさらなるブームを起こしました。

入谷朝顔発祥之地・下町文化発祥の地碑というものがあります。

入谷の朝顔市のご近所ですね。

入谷朝顔まつり – 2023年(令和5年)

朝顔といえば、こちらを書かないわけには行きません。今年(2023年)に4年ぶりに開催されます。

・7月6日(木)17:00 ~21:30

・7月7日(金)17:00 ~21:30

・7月8日(土)12:00(正午)~21:30

夏の風物詩である朝顔。今年も楽しみたいと思います。

コメント