東京都港区に溜池という地名があります。最寄りの駅は、溜池山王駅(千代田線ほか)となります。今は、オフィス街で、最近虎ノ門ヒルズができました。江戸時代は大きな溜池があり、貴重な水源として利用されていました。

地形

地形を見ると、周りの土地より低く水が集まりやすい地形をしています。現代でも、台風やゲリラ豪雨の影響で溜池付近で水が出ることがあります。そのため、水害対策として「第二溜池幹線」として工事も進んでいます。

溜池の始まりは、江戸に幕府を開き人口が増えるにつれて水が足りなくなりました。その対策として四谷の鮫ヶ橋の谷(新宿区若葉町)、対岸の清水谷の地形による川を起点とし、下流の赤坂の谷、そして日吉山王社の谷などの脇を通り赤坂の地の溜池に水が集められました。最後に、虎ノ門に堤を作って川を堰き止めた人口の池を作りました。

大きさは、長さ1.4km、幅45m~190mで、細長い池でひょうたん池とも呼ばれていました。

江戸の水瓶

江戸の北の方(当時は神田界隈)は、小石川上水がありましたが、南西部の水源としてはこの赤坂の溜池が利用されていました。

溜池は、2代将軍秀忠時代には、鯉・鮒などを放流、蓮も植えてることで上野の不忍池に匹敵する名所となったそうです。

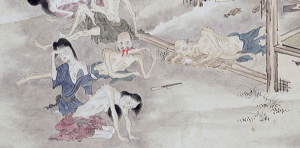

当時のことは江戸名所図会には、以下のように描かれています。

「往古欽命によりて、江州琵琶湖の鮒および山城淀の鯉等を、活きながらこの池に移し放たしめられたりとて、形すこしく他に異なり。また蓮を多く植ゑられしゆゑに、夏月花の盛りには奇観たり。」

上水として利用

神田上水、玉川上水が整備されるまではこの溜池の水を上水として利用されました。

江戸は海が近いため、井戸を掘っても塩分が強く飲料できません。江戸時代の時代劇等で見る井戸は、単に地中を掘って地下水を汲み上げているのではなく、上流からの川の水を江戸中に張り巡らせた地下の木樋で流通させていました。日本は当時から公共事業が得意だったのですね。

今は干潟で存在しない

明治時代になると溜池は、明治8(1875年)頃から水を落とされ干潟となってゆきました。

現在の赤坂溜池の周辺は、首相官邸やアメリカ大使館、サントリーホールなども近く、東京の中心オフィス街です。ただ、当時は「江戸の南西部」というハズレにありました。(当初の江戸は小さな都市でした。)

溜池町という町名は、1967年(昭和42年)まで存在していました。今は、赤坂一丁目・二丁目となり消えてしまいました。

かつて赤坂に、上野の不忍池よりもはるかに大きな池があったということ。町名は無くなりましたが地名にだけ残る記憶です。

明治5年(1872)には山王下に渡船場ができ、赤坂側から舟で日枝神社へ参拝で きるようになったとの記録からすれば、当時は大きな池であったことが伺える。しかし、 明治40年代になると市街化に伴って埋め立てが進行し、わずかに弁慶堀付近のみが残り、現在に至っている。地下鉄工事で地下に埋もれた舟が見つかったことは、かつてこ の地が大きな池であったことの証拠である。この舟は、赤坂図書館に保存されている。東京都地質調査業協会 – https://www.tokyo-geo.or.jp/technical_note/bv/No39/24.html

参考:

赤坂図書館が、調べものには良いです。

赤坂図書館:アクセス

https://www.lib.city.minato.tokyo.jp/j/akasaka.html

地下鉄青山一丁目駅に近い、46階建てマンション複合施設「青山一丁目タワー」の3階にあります。バラエティ豊かな図書館をめざして、周辺のビジネス環境に対応した資料の収集、趣味や教養を深めていただけるような情報の提供に力を入れています。赤坂・青山地域の書棚や近隣大使館と連携した書棚を設けるなど、地域の魅力を引き出す資料を取りそろえています。

コメント